|

|

|

|

|

Nouvelles données sur l’ergonomie de la station assise.

Apport de la mesure in vivo de la pression intra-discale.

C.Lelong* T.Aubergé** F.Plas*** J.G.Drevet*

* Clinique du Dos

**Clinique Belledonne *** Ecole de Kinésithérapie CHU, Grenoble |

La

pathologie mécanique du rachis lombaire apparaît fréquemment exacerbée par

la station assise notamment, par la station assise de travail. Peut on

envisager des progrès ergonomiques autorisant la définition d'un siège de

travail et, de façon plus globale, d'un espace de travail adaptés à la

position assise ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons réalisé un

modèle biomécanique puis conduit l'enregistrement des pressions intra-discales

in vivo, autorisant l'étude des contraintes rachidiennes lors des

différentes stations assises.

| |

|

Pourquoi une nouvelle conception de la station assise au travail

?

|

| |

Une

première question doit être posée: la position assise actuelle représente

t'elle un facteur de risque rachidien ? C'est Staffel15,

chirurgien orthopédiste allemand, qui fixa en 1884, les normes de la chaise

de travail moderne, acceptées ensuite sans critique par les experts. Il

s'agit d'un siège à assise horizontale muni d'un dossier vertical, le sujet

assis présentant ses chevilles, ses genoux et ses hanches fléchis à angle

droit (Fig. 1). A cette époque cependant, le plan de travail était incliné

par rapport à l'horizontale ; il est devenu horizontal et les hauteurs du

siège, du plan de travail, ne cessent de diminuer malgré l'augmentation de

la taille de la population, ce qui est paradoxal. Staffel avait par ailleurs

décrit cette station assise en considérant le dos droit et le regard à

l'horizontal.

Fig

: 1 ‑ Station assise de travail définie en 1884 par Staffel. Fig

: 1 ‑ Station assise de travail définie en 1884 par Staffel.

Fig. 2 ‑ Station assise de travail habituelle en

1990 |

|

Mais pour

effectuer un travail et afin de respecter le confort visuel, nous devons

nous pencher en direction du plan du bureau (fig. 2).

Les études

radiographiques réalisées par Schobert12, en 1962, ont montré que

le passage de la station debout à la station assise conventionnelle décrite

par Staffel entraîne une flexion des hanches de 60° ainsi qu'une flexion du

rachis lombaire de 30°, et non une flexion des hanches de 90°. Cette flexion

sera généralement majorée en position de travail en fonction de la tâche à

effectuer, de la hauteur du plan de travail et des habitudes de l'individu.

Andersson

et Nachemson, ont pu, grâce à des enregistrements de pression in vitro puis

in vivo, évaluer les charges discales dans diverses positions assises.1,10,11

Ils ont montré que la charge approximative du disque L3-L4 chez un individu

atteint :

- en

position debout, 100% du poids du corps ;

- en

position couchée 25% du poids du corps ;

- en

position assise à 90°, regard horizontal (position de Staffel), 140% du

poids du corps ;

- en

position assise en flexion antérieure, de 185% à 250% du poids du corps, en

fonction de la tâche à accomplir.

Ces

contraintes discales exagérées en position assise, maintenues durant de

longues périodes, peuvent ainsi réaliser des micro-traumatismes exposant à

des fissures intra-discales participant à la genèse des lombalgies (2).

| |

|

Existe t'il une solution ?

|

| |

Depuis de

nombreuses générations certains artisans, tels les potiers, utilisent un

siège de travail dont l'assise est inclinée vers l'avant.

Si l'on

considère le corps en état de relaxation totale, il adopte une géométrie de

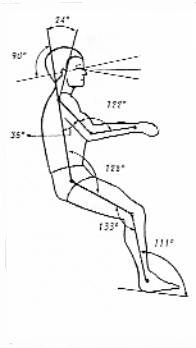

moindre contrainte, illustrée par la position de repos spontanément adoptée

par les astronautes en vol orbital (fig. 3) : l'angle tronc-cuisse avoisine

120°, permettant d'éviter une flexion du rachis lombaire et de conserver la

lordose physiologique16. Conformément à ces réflexions, Mandal8,

9 préconise un siège incliné vers l'avant, un bureau incliné et des

hauteurs modifiées afin d'éviter toute flexion lombaire (fig. 4). S'agit il

d'une meilleure ergonomie de la station assise de travail ?

|

Fig. 3 ‑ Géométrie de moindre contrainte d'après

Verriest et coll.

Fig. 4 ‑ Une nouvelle conception de la station assise

de travail d'après Mandal. |

| |

|

Biomécanique des disques lombaires en station assise

|

| |

L'étude

biomécanique de la station assise a été réalisée en deux étapes : 1-

réalisation d'un modèle mathématique, puis 2- contrôle et validation par

l'enregistrement des PID.

Modèle

mathématique

Nous avons

élaboré un modèle mathématique du rachis lombaire permettant de calculer aux

trois derniers étages lombaires pour une attitude précise et un sujet donné,

les forces normales et tangentielles aux disques ainsi que les contraintes

totales imposées à ces structures. Les contraintes discales sont

représentées par la PID développée dans le nucléus et les contraintes

totales dans les fibres de l’anulus.

Le modèle a

pu être réalisé grâce à l’utilisation de radiographies et de formules

d'équilibre des forces et des moments par rapport à un système d'axes de

référence. Une analyse des contraintes discales, lors de positions assises

de référence a été ainsi permise :

- la

position assise décrite par Staffel, station assise à 90°, regard à

l'horizontal (Fig. 1)

- la

position assise de travail sur siège et plan de travail horizontaux (Fig. 2)

- la

position assise de travail adaptée : assise inclinée vers l'avant, plan de

travail incliné, hauteurs adaptées (Fig. 4).

Les différents

calculs et la réalisation du modèle mathématique ont été précisés par

ailleurs5,6,7.

Les

conclusions de cette étude sont les suivantes : l'adaptation de la station

assise de travail (station C ou Fig. 4) permet de réduire de 55% l'ensemble

des contraintes discales au niveau des trois derniers disques lombaires par

rapport à la position (B) (station assise de travail habituelle) et de 33%

par rapport à la station assise redressée représentée par la position (A)

(station assise décrite par Staffel). Il apparaît évident que la station

assise de travail peut être considérablement améliorée par l'inclinaison

antérieure de l'assise du siège.

Néanmoins

certains éléments restent à déterminer :

- la

validation du modèle mathématique par la corrélation avec les résultats des

PID, in vivo

- l'angle

d'inclinaison de l'assise du siège; divers tests pratiques ont pu montrer

qu'une inclinaison supérieure à 10° est inconfortable sauf si celle ci

s'accompagne d'un appui au niveau des genoux.

- la part

active musculaire qui joue un rôle capital au niveau des contraintes

discales lombaires3

- le rôle

d'un support lombaire, d'un dossier, en déterminer la forme et

l'inclinaison.

Un protocole

d'enregistrement des PID lors de diverses positions assises, constitue

l'étape complémentaire indispensable.

Enregistrement des pression intra-discales en position assise

Les

enregistrements, in vivo, des PID des étages lombaires permettent de mieux

apprécier les contraintes auxquelles les structures nucléaires sont

soumises.10,11,13,14

Le capteur

de pression est de type piezzo résistif, permettant l'enregistrement de

variations d'impédance et autorisant des mesures statiques et dynamiques. Le

capteur miniaturisé, dont la membrane est en silicium, présente un diamètre

de 1,3 mm. Il permet une mesure directe, in situ, de la pression régnant

dans le nucleus. Le conditionneur, réagissant comme un pont d'impédance,

autorise une lecture immédiate des pressions exprimées en kg/cm2.

Ce matériel a pu être testé et validé par de nombreuses études, notamment la

réalisation d'épreuves statiques et dynamiques. Lors de ces études, l'effet

de la musculature paravertébrale sur la PID a pu être démontrée.3

Toute

contraction musculaire des chaînes thoraco-lombaires postérieures, est

suivie d'une élévation instantanée et majeure de la PID, de 100% à 400% sa

valeur de base. Sur un plan méthodologique, seuls les disques peu altérés,

continents, sont étudiés lors de ces études dynamiques, ce qui permet

d'assimiler le nucléus à une poche visco-élastique frettée par les couches

concentriques de l'anulus. il en résulte une pression homogène, indépendante

de la position du capteur, ce qui n'est plus le cas pour un disque très

dégénéré.4

En

pratique, l'étude est réalisée chez des sujets présentant un nucléus peu

altéré dans le cadre d'une discographie décisionnelle (fig. 5). La

population étudiée comporte 10 sujets adultes. Les premiers résultats

concernent l'analyse de quatre dossiers. Les positions assises étudiées :

L'inclinaison antérieure de l'assise est analysée sans soutien lombaire :

assise horizontale, inclinaison antérieure de –5°, - 10°. –15°.

L'enregistrement des PID pour chaque position dure entre 1 et 2 minutes, de

façon à apprécier le rôle éventuel des tensions musculaires. Pour chaque

posture, une première mesure est effectuée le regard à l'horizontale puis

avec une flexion antérieure lombaire de 20°.

Le rôle de

soutien lombaire est ensuite testé pour chaque inclinaison d’assise. Le

soutien lombaire présente une échancrure latérale droite, pour des raisons

techniques. Le rôle des accoudoirs est ensuite apprécié pour chacune des

inclinaisons précédentes (-5°, -10°, -15°).

Les

premiers résultats obtenus auprès de quatre sujets adultes, trois hommes et

une femme, âgés de 28 à 47 ans, autorisent les observations suivantes :

1) Une

réduction de l'ordre de 30% des PID (25% à 30%) lors de la position assise

avec une inclinaison de 10° vers l'avant par référence à la position avec

assise horizontale.

2) Le rôle

important d'un support lombaire adapté lors des temps de repos, ainsi que la

présence d'accoudoirs qui éloignent cependant des conditions requises pour

la réalisation de certaines activités professionnelles. Il apparaît ainsi

qu'une meilleure ergonomie de la station assise de travail est réalisable,

essentiellement par une modification de l’inclinaison de l’assise. Cependant,

une amélioration isolée du siège de travail est insuffisante.

3) Les

hauteurs du siège et du plan de travail doivent également être adaptées ; un

meilleur siège de travail ne permettra pas, à lui seul, de diminuer les

risques lombaires si l'ensemble de l'espace de travail n'est pas considéré:

adaptation des différentes hauteurs, plan de travail incliné, aménagement de

l'espace de travail, respect des exigences visuelles.

Bibliographie

-

1 ANDERSSON BJ.G,

ORTENGREN R., NACHEMSON A., ELFSTROM G. BROMAN H. The sitting posture: an

electromyographic and discometric study. Orthop. Clin. North.

Am.,

1975,6,105-120.

-

2.BORTOLUCCI

C., DOSDAT J.C. ROBERT H. Approche biomécanique du disque intervertébral

lombaire sous différents types de charges par mesures de pression

intranucléaires. Biophys. Med.Nucl., 1979,.3, A63167.

-

3.DREVET

J.G..LELONG C.,AUBERGE T. Les pressions intra discales lombaires in vivo,

applications aux techniques de rééducation des lombo radiculaigies. Ann.

Kinesither., 1990. 17.509-512.

-

4. DREVET

J.G.. AUBERGE T. LELONG C.. BLANC D.. MARTIN M. Lombalgies rebelles et

discopathies fonctionnelles.

Rev.Med. Orthop.

1990.

n°20,17-18.

-

5 LELONG

C..DREVET J.G. CHEVALLIER R., PHELIP X. Biomécanique rachidienne et station

assise.

-

Rev. Rhum. Mal.Osteoartic..

1988. 55,

375380.

-

6 LELONG C.,

DREVET G., GRIMAL C., JUVIN R., PLAS F., PHELIP X. Réflexions sur la station

assise de travail In Actualités en Rééducation Fonctionnelle et

Réadaptation, Masson ed., Paris 1986, pp. 40918.

-

7 LELONG C. La

station assise de travail: réflexions et biomécanique. Thèse Médecine,

Grenoble, 1986

-

8

MANDAL A.C. "The seated man".

Taarbaek Strandvej Ed, Denmark, 1974.

-

9 MANDAL A.C.

L'homme assis : théories et réalités Ann.

Kinésithér., 1984,11,17.

-

10 NACHEMSON A. The influence of spinal movements on the lumbar intradiscal

pressure and on the tensil stresses in the annulus fibrosus. Acta. Orthop.

Scand., 1963, 33, 183-207.

-

11 NACHEMSON A.; MORRIS J.M. In vivo measurements of intradiscal pressure.

J.

Bone Joint Surg., 1964, 46-A, 1077-1092

-

12

SCHOBERTH Sitzhaltung Sitzschaden Sitzmöbel Springer Verlag Ed., Berlin,

1962

-

13 SCHULTZ A., ANDERSSON B.J.G. Analysis of loads on the lumbar spine.

Spine, 1981, 6, 76‑83.

-

14 SCHULTZ A., ANDERSSON B.J.G. ORTENGREN R., HADERSPECK K. NACKEMSON A.

Loads on the lumbar spine.

J. Bone Joint.

Surg., 1982, 64-A, 713-721

-

15

STAFFEL F. Allgem Gesundheitspfleg, 1884, 3, 403-411

-

16 VERRIEST

J.L. Les sièges d'automobiles Recherche, 1986,17:912-920

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|